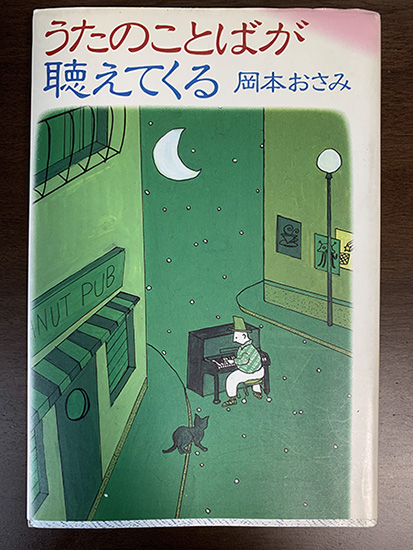

作詞家・岡本おさみ氏の著書「うたのことばが聴こえてくる」を読んだ。

本が発売されたのは1984年。とっくの昔に絶版になっている。

音楽仲間の先輩が持っていて、借りて読んだ。

もう生きているうちに読めないと思っていただけにありがたかった。

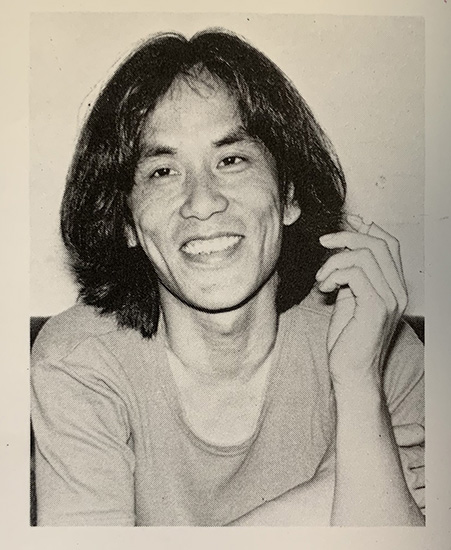

HPの別のページで書いたが、岡本おさみさんは、私が中学生時代に吉田拓郎や泉谷しげる等のフォークソングに夢中になった時の最大のヒーローで、ギターをかき鳴らすと同時に作詞に夢中になっていた。

その後も誰に発表するともなく詞を書きとめていた。

‘90年代半ばに入り、世間にパソコンやインターネットが普及し始めたころ、岡本さんが自ら「落陽亭」というHPを開設。

そこはアマチュアが投稿した詞をHPに公開して、一時期は日本最大の作詞サイトとなっていた。

あまりに人が多くなり、岡本さんが厳選してそのメンバーに対して作詞教室をしていた時期があり、私はその一人であった。

記憶があいまいだが、おそらく1年~1年半続いていた。

この本はその当時から遡ること10年以上前の’80年初頭~前半の音楽シーンの中で、音楽雑誌「新譜ジャーナル」’に2年半にわたって連載された記事と、他に歌に関する執筆記事を追加した内容だ。

この記事のために実際に取材した記事もあれば、曲についての評論など、さまざまだ。

対象の歌手は、吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげる、加川良、上田正樹、大津あきらから無名の歌手まで多様だ。

萩原健一も登場していたのは意外だった。

岡本さんが萩原健一の「熱狂雷舞」を好きだった、と書かれていたのは嬉しかった。

私も当時から現在に至るまで、このアルバムの詞が醸し出す世界観が大好きだからだ。

岡本さんとショーケンの歌について語りたかった。

‘80年代前半は、もはやフォークの時代ではない。

バブル時代前であるが、経済から文化面等全てにおいて元気になり始めた時代だ。

物質面ではとっくに“貧乏”な時代は終わり、精神面においても”一億総中流”な豊かさを

国民レベルで謳歌し始めた時代だ。

そんな状況で、“うたの言葉”に真摯に取り組んでいる歌手や楽曲を取り上げ、岡本さん自身の“ことばの取り組み”を重ね合わせて書かれているのが、この本だ。

いくつかピックアップしてみる。

加川良のページで、「“身のまわりの暮らしの唄”をエネルギーにする洪水になっていない」と書かれていたのが気になった。

その理由は、岡本氏が「汗をかいていない反省」とあったが、これは岡本氏のせいだけでは無論ない。

‘70年代に入り時代が進み、日本は”安保“、米国はベトナム戦争という”仮想敵”をフォークやロックが失ってしまった。

聴衆だった若者は社会人になり、”大人”になった。

社会に出た苦しさや葛藤もあったが、一方で物質的に”豊かな”楽しい生活で満たされていた。

音楽が人々にエネルギーを提供しようとも、80年代は、心地よいバックミュージックへと静かに役回りが変わっていった。

そんな時代の中、“言葉の重みを求める旅”の求道さは全編を通じて感じられる。

文中に「大人も子供も一緒に馬鹿になって笑ってる。いつまでも笑ってる時代じゃない。笑いの時代なんてまっぴらだ」

とある。

当時、人気絶頂で、’80年代の時代の象徴ともいえるTV番組「笑っていいとも」の司会者だったタモリの 「フォークは根暗」発言に代表される、“明るいが正義”的な当時の時代背景を思い出す。

思い詰めた心情の言葉は、若者の共感どころか嘲笑の対象になりつつあった’80年代前半。

音楽のエネルギーの中心に言葉の力を見出そうとするのは、既に時代からずれた感覚だったのだ。

だからこそ、岡本氏は、この時代に改めて“うたのことば”を追ってみたのだと思う。

吉田拓郎についての記事「また会おうぜ あばよ」では、吉田拓郎の当時の数年について

“敵のいなくなったいらつき”と書いている。

これがポストフォーク時代のミュージシャンの置かれた表現を端的に表現している。

フォークの時代は、“仮想敵”があった。

国家を、理不尽で強力な力を持った”仮想敵“とみなし、若者は言葉をメロディーに乗せて意志を表現した。そこには人生を懸けた強烈なパワーがみなぎっていた。

そのムーブメントの中心は“言葉”であった。

葛城ユキの「リード・パンチは右を出せ」では

「危険をおかしてでも僕らは常に右のリード・パンチを出し続けなければいけない」

と岡本氏はいう。

仮想敵がわからなくなって、誰が何を期待しているのか?わからなくなっても、創作家たちは“ノックダウン”をストイックに求め続けた。

明るい時代が突き進む背後で、前時代からの使命を背負った創作者たちは、ふらふらとした足取りでノックアウトを狙っている。

そんな姿が見え隠れする言葉の書き手が’80年代に残した文章は、どことなく儚く、さらに希薄な時代へと進む未来をまだ予感せずに、模索している姿がうかがえる。

この本では、フォークやロックの曲の紹介以外に、「網走番外地」や北海道・根室で歌われていた「女工節」のような、作者不詳で古くから人々の間で歌い継がれた歌の詞のことばの源泉をたどっている。

そして「女工節」の言葉の重みを想いながら詞を書くが、

「これはあまりにことばすぎる。だからことばなんかじゃない」

「詩たちが精神とことばの迷路に入り込んだ、あの失敗と弱さだ」

と自答する。

当時の現代歌の言葉の探求は、日本の古い歌の源流へ遡る作業へと導かれていた。

あとがきでは、言葉を書くことへの結びとして、’84年時点での吐露が書かれている。

黒人ブルースについてヘンリー・タウンセントが語った言葉に対し、

「だが、ぼくらは黒人のブルースが生まれたような時代と場所にいない。自分のことを語りたくて、自分のいる場所におびやかされてしまうのだ。そしてうたとことばへの苦業が始まる。

らくな時代に生まれ、らくをすることに慣れた親愛なるうたのことば書きたちは、今も悪戦苦闘中だ」

「うたのことばに苦闘している奴らがぼくは好きだ。尊敬するね。でなきゃ、愛しているぜ、とでも言おう」

と結んでいる。

根室の女工や、ブルース発祥時代の黒人のように、一日12時間働いてわずかなお金しかもらえず生活や人権もおびやかされた環境で生まれた歌と言葉に立ち向かうには、’80年代の日本はあまりにも豊か過ぎるし、人生を懸けて立ち向かう“仮想敵”も存在しなかった。

‘60~’70年代、その”仮想敵“があった時代に生き、言葉と歌を書いて多くの人の熱狂を体験した人間にとって、’80年代の時代に同じ熱狂を求めて言葉を紡ぐ作業は、別次元の戦いで苦闘であったに違いない。

私が岡本さんに出会って作詞を教わっていたのは’90年代半ば。岡本さんは、本人曰く”商業歌とは縁を切った“状態で、ミュージカルのメロディに言葉を載せる技術に作詞の技術を見出しているようなお話をされていた。そして私を含めた数名のプロ/アマチュア作詞家に、作詞の技術を真剣に教えていた。

‘90年代半ばは、’80年代よりさらに、”自分のことを語る言葉と歌“と時代の距離が開いていた時代だ。

岡本さんは若手の作詞家を育て、数十年先に大きく時代が変わり、また”自分の言葉“が仮想敵に立ち向かう熱狂的な時代が来るための準備をしようとしていたのだろうか?

‘80年代初頭~半ばにかけての、歌言葉と向き合った記録は、私にとっては”敵の見えない”格闘を強いられた創作家の、壮絶な戦いの記録に見えてしかたない。

時代はさらに進んだ2020年、若者は音楽は無料でいくらでも聴ける環境になった。

尊敬されるのはミュージシャンの代わりに、音楽を無料で配信するITの企業家達だ。

”ことば”と時代の距離はさらに遠ざかっている。

岡本さんの詞は70年代、フォークからニュー・ミュージックの音楽に乗って輝いた。

岡本さんは”暮らしのことば“で”比喩でない“表現で、言葉を書く作業を追い求めていた。

「言葉の力を信じたい」

岡本さんが’80年代に言葉と向き合った記録を読んでみて、改めて思った。

(終)

2020年5月19日