第三章

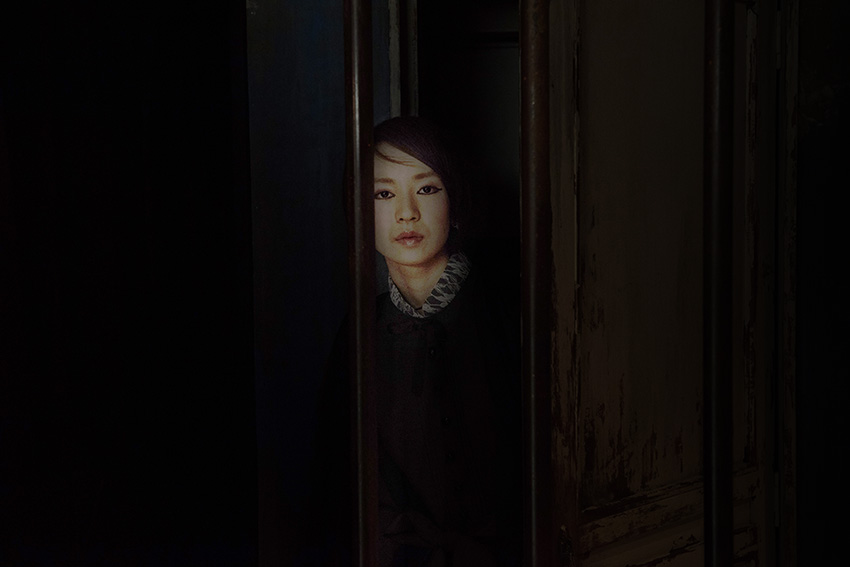

引き込まれるようにして奥の部屋の中に入った。

先ほどの部屋とはうって変わって、壁は荒廃しており殺伐とした雰囲気だ。

この部屋に身を置いた瞬間から、自分が何か別人になった気分になった。

冷たい空気に包まれながらも自分の体内の血液が静かに熱く逆流している感覚になっている。

そして不思議なことに、さっきまで地上にいた自分自身のことが思い出せないでいた。

自分に友達はいるのか?

家族は?

全く思い出せないでいる。

代わりに頭を占めているのは、自分をいじめる友人の顔。

憎悪の対象として、初めて友人達の顔が浮かんできた。

母親の顔が見えない。

暗いキッチンで背中だけが見える。

ぶつぶつと父の文句を言っている。

そして自分に対してもきつい口調で叱りつけている。

暗い壁を見ていると、何かが強く訴えかけてくる。

自分を責める人たちの恐ろしい顔が見え、自分をなじる声が聞こえてくる。

これは空想ではなく、つい今しがたまでの現実に引き戻されているだけではないのか?

心の中でそう自問し始めた。

この耐え難い苦しみ。

それは空想の光景でなく、自分が小さい少女時代からずっと抱えてきた、

鉛のような心の痛みとして感じられてきた。

部屋の中央に、やけに色艶のある赤い革のソファが置かれている。

相当な年代物のようだが、まるで人の血で磨かれ続けてきたかのように、赤い色の発色は良い。

精神的に追い込まれ、ソファの中に逃げ込むように座り込んだ。

一呼吸置くと、再びあの古本を開いた。

(以下、本の文中)

“犯人は、両親が不仲で母親に幼少の少女時代から虐待を受け続けていた。

友人からも小学校時代から酷いいじめを受け続けていた。

鬱積した精神が歪んで17歳を迎えた時、この未成年者の怨念は臨界点に達した”

「え?”少女時代?犯人は少女??」

恭子は驚愕してつぶやいた。

(以下、本の文中)

“犯人は横浜の街をうろつき、銀行の横の建物の中に忍び込むと、長年したためていた殺人計画実行の準備を始めた。

自らの半生の怨念を独自の呪文として手帳に書き込み、小さい頃から自分で作り上げた殺人の儀式を始めた。

そして忌まわしい言葉をノートに綴っていた。

「呪われた血は、血をまき散らすことで報われるの。

綺麗な血をたくさんまき散らして、この土地に私の魂は永遠に残るわ」

用意していた黒いマントを羽織り、ろうそくの炎を見つめながら、自分がこれから行う狂気の行に思いを込めた。

赤いソファに座り、目元を悪魔のように黒く不気味に塗りたくると、地上でこれから起こす儀式への決意を固め、最後の記録をノートに留めた。

「私が死んでも、一緒に死んだ子たちは永遠の友達。

血が乾いたら、ここに残った私の魂を引き継いでくれる子が、またお友達の血を流してくれる」

ノートの最期にはこう記されていた。

そして凄惨な殺人事件が白昼の中、起きたのである。

手当たり次第に少女達を合計8名、惨殺の凶行を遂げると、満足しきったかのように空を一瞬見上げ、血まみれの刃物を自分の首に当てると、何やら呪文のような言葉をつぶやき、一気に自決を図った。

道路は被害者や犯人の血にまみれ、壮絶な地獄絵と化していた。

事件が経ってから年月が経った今も時折、不穏な殺人事件がこの地で後を絶たない。

地元の人々の間では、あの少女の呪われた魂と血が、今もこの地域を彷徨っている、とささやき合っている“

呆然とした思いで、本に書かれた文章を唱えるようにつぶやく。

「血が乾いたら、ここに残った私の魂を引き継いでくれる子が、またお友達の血を流してくれる」

驚愕の事実を、震える指で恐る恐る読み進める。

事件の内容は最後の2行で締めくくられていた。

“事件犯行日は昭和3年5月8日。

この歴史的な猟奇的残虐事件の犯人は17歳の少女。名前は秋庭恭子

(「記憶地獄」 終。 平成二十九年二月六日)

(モデル:刀祢坊さん. Twitter ID: @senbei_ziru )